目錄

為什麼年輕人會想回鄉種茶?─一場從「手沖茶」開始的農村創新實驗

當你走進一家咖啡館,點一杯「香檸包種」或「蜜香紅茶」,你是否會好奇:這杯茶是誰做的?它的故事從哪裡開始?

這不是單純的農產品,也不是普通的飲料,是一場發生在北台灣,從2022下半年展開,由農業部農村水保署臺北分署發起,歷時三年的茶產業創新行動。

這段時間,來自各地的年輕茶農、咖啡師、設計師、品牌經營者齊聚一堂,為台灣茶注入了全新的可能。

為什麼茶需要「跨域」?

台灣茶的品質很棒,這點沒人懷疑。但這些年來,茶的消費習慣改變了,年輕人習慣喝咖啡、手搖飲,對傳統泡茶文化的熟悉度越來越低,對風味與文化的認識逐漸淡去,依稀只記得那首爺爺泡的茶,卻遍尋不著記憶中的滋味。

因而思考著傳統茶,應該要怎麼重新走進大眾生活?怎麼不再只是長輩的嗜好,而能變成年輕人也覺得「很潮」的選擇?

答案就是「跨域」。

跨領域的合作,讓茶不再只是原片茶葉的樣貌,而是藉由茶葉研磨為顆粒進行萃取。

讓它在咖啡的世界裡被賦予了新的能量與生命,是一杯設計感十足的手沖精品,也是結合減碳趨勢的新茶飲提案。

從設備、包裝到體驗,茶開始變得「有感」,不再只是講產區、講發酵,而是從喝的第一口就能感受到:這茶,好喝,也好玩。

怎麼開始?從「手沖茶」開門見山

這項計畫從111年啟動,初期就把目標定得很明確:讓茶變得更容易接近,從一杯精品手沖開始。

農業部農村水保署臺北分署找來了有咖啡背景的職人,也邀請各地茶農參與,一起投入製作「茶粉包」——不是普通的茶包,而是可以像咖啡一樣,用濾杯方式沖煮出來的茶品。這樣的設計,不只能吸引習慣咖啡沖煮的族群,也讓茶變得更有「體驗感」。

這背後也包含技術驗證、數據蒐集、萃取測試等過程,不只是一時的行銷點子,而是經過實驗、改良、專業支撐的一步步升級。

青年返鄉,從一杯茶開始

當然,要讓一個產業真正轉型,不只是產品好而已,還要有「人」願意留下來。

南港台北女兒茶從桂花包種茶出發,走出農村時尚茶飲路線;

林口達彪茶園攜手Eighteen開發系列商品並推進商品製程;

根本在旅行、陶作坊聯名在地茶莊開發品牌商品,包括蘆竹竹峰茗茶、坪林福茶苑、大溪饗茗茶莊、台東博雅齋、宜蘭宜紅茶苑、台北新純香、三峽天芳茶行、南投飛鴻製茶所、南投遊山茶訪等;

木柵威叔茶莊、三峽茗茶祥興行、坪林東成茶葉、南投華陽茗茶、台東林旺製茶廠,帶著自家商品,先後投入農村好店升級;

這些都是一個一個願意嘗試、勇敢創新的例子。他們可能本來只是傳統製茶人家的二代,但因為這個計畫,他們學會了設計思維、品牌包裝、跨界合作,變得更有動力回到家鄉,把土地的滋味端上現代人的餐桌。

不只在地,也要走出去

從農村出發,計畫也積極走向城市與國際。這幾年陸續在北部各地合作了超過10個示範據點,包括產地茶行、農村好店、咖啡館與線上通路。

像是白光咖啡就成了非常具有代表性的「跨界示範點」,將傳統坪林包種茶藉由專業手沖轉化為現代風格的茶飲,採用茶農商品推出了「玫瑰蜜香紅」、「香檸包種」、「哈瓦那」、「翡冷翠」等創新風味,完全打破大眾對傳統茶的既定印象。

▲ 白光咖啡南港手沖茶展演(翻攝自白光咖啡臉書粉絲專頁)

▲ VVcafe 學長手沖茶

此外,農業部農村水保署臺北分署還走進國際展會,把台灣的茶粉包、濃縮烏龍茶等創新產品帶到世界各地,尋找國際合作的機會,爭取更多外銷訂單。茶,不再只是「在地好喝」,而是變成「全球潮飲」的新選項。

▲ 2024台灣手沖精品茶日本東京發表會

教育是永續的關鍵:種子教師的力量

要讓改變持續,不靠一兩場活動,而是需要一整群懂得分享的人。

因此計畫也非常重視「教育推廣」。農業部農村水保署臺北分署茶產業跨域計畫陸續辦理了多場種子教師培訓課程,培訓超過40位來自咖啡、茶、設計等領域的講師與推廣者。

他們走入校園、市集、活動現場或是自有咖啡廳、餐飲系統,用輕鬆易懂的方式讓更多人認識什麼是「精品手沖茶」,也讓更多年輕人願意了解台灣茶的美。

這些推廣者不僅視茶農,包括知名沖煮賽獲獎者、咖啡職人、甚或是機器、設備器具品牌等,讓「茶」的形象不再古板,而是有專業、有品味、有未來的。

從手沖茶進階到濃縮茶粉包──我們在林口白光咖啡分享的那天

2024年4月16日,農業部農村水保署臺北分署在林口的白光咖啡,由蔡金龍分署長蒞臨,並舉辦了一場特別的分享會。這不只是一場新品展示,更是一場農村創新與都市生活的對話。

▲ 活動現場展示的濃縮茶粉包與愛樂壓沖煮器

這次的主角,是今年計畫新開發的「濃縮茶粉包」,這是一種全新的茶飲選項,可以透過咖啡機或手沖器具沖泡出風味濃郁、回甘悠長的茶飲,兼具傳統茶香與現代便利。而最吸睛的亮點,就是我們首次將 AeroPress 愛樂壓器具應用在茶品沖煮上!

▲ 獺咖啡使用AeroPress愛樂壓濃縮茶粉包製作店內特調

▲ 白光咖啡使用 AeroPress 現場萃取濃縮茶,快速、乾淨又有趣

現場展示了多款不同風味的茶粉包,像是「佳葉龍」、「迎香烏龍」、「紅烏龍」等,可以藉由理解氧化發酵與烘焙度的不同設定參數,沖煮出濃而不澀、風味清晰的品質。搭配愛樂壓操作,不僅沖泡速度快,口感也更集中,讓許多來場的咖啡迷驚呼:「原來茶也能這樣玩!」

▲ 多款包裝設計展現出茶的時尚感與年輕活力

活動特別邀請專業茶師葉冠麟老師現場導覽,深入淺出地講解各種茶葉的風味特性與沖泡方法,讓大家不只能喝懂茶,還能用嶄新的角度欣賞茶文化的可能。

▲ 分署長蒞臨與講師葉冠麟活動現場

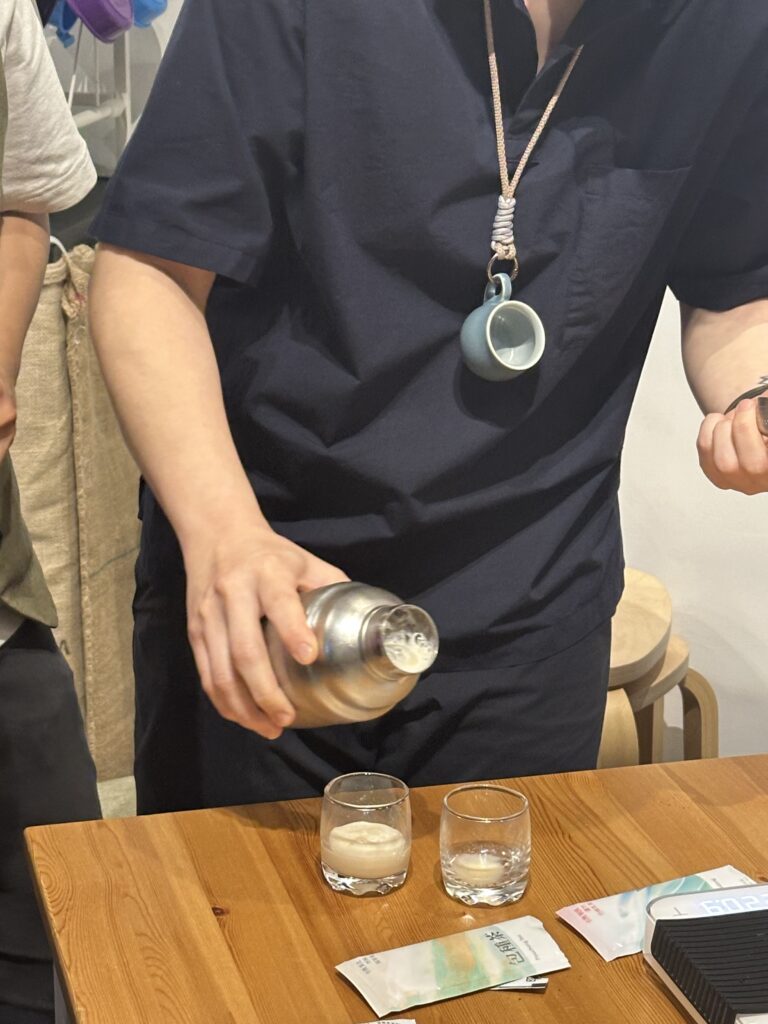

除了沖泡展示,我們也安排了創意調飲環節,使用茶粉包加上牛奶與奶泡調製成類似「茶拿鐵」的飲品。參加者親自試喝後,許多人直說:「比手搖還好喝,而且更有茶味!」

▲ 調製創意茶拿鐵:讓茶走進年輕族群的日常飲品選項

這場分享會不只是展示成果,更像是一個開放的實驗現場,我們聽見市場的聲音、感受到消費者的好奇,也看見茶走入城市生活的更多可能。這一切,都從一個很簡單的念頭開始——讓茶不只是「農產品」,不只是「老人茶」,而是一個可以被更多人「享受」的文化載體。

計畫還沒結束,茶的故事還在繼續

這三年的「茶產業跨域」計畫不是結束,而是一個開始。

我們看見了,當年輕人願意回鄉、當設計走進茶園、當咖啡師和茶農對話,一杯茶就可以有無限的可能。從手沖開始,我們不只讓茶變得更貼近大眾,也讓一個產業重新找到方向。

未來還有更多挑戰,也還有更多故事等著我們去寫。而我們相信,茶不只是老味道,而是一種能夠跨界、對話、共創的生活文化。